Claudia Kreuzsaler

Amphilochios Papathomas

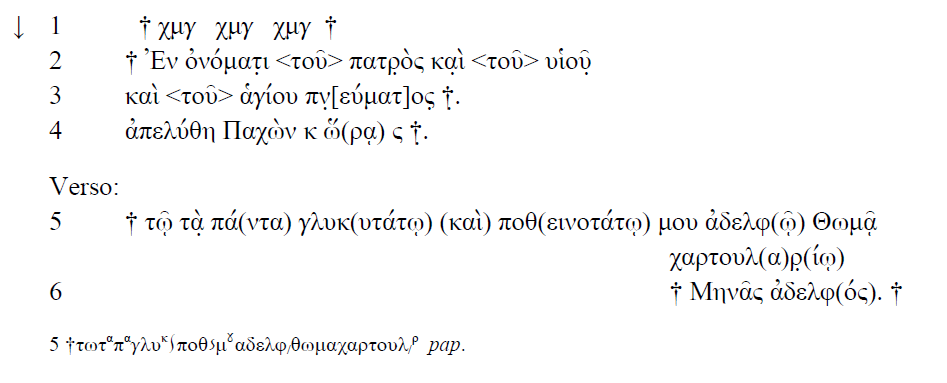

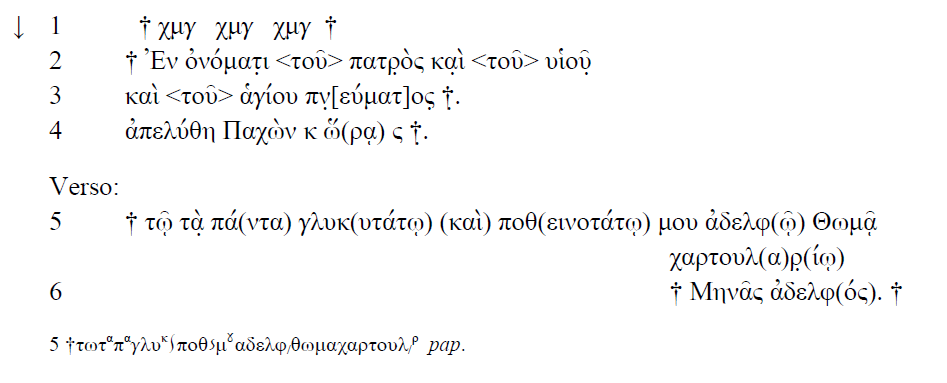

SB XXIV 16148: Ein spätantiker Frachtbrief*

Tafel 12

Der Wiener Papyrus P.Vindob. G 30904 fand bislang weit weniger Beachtung, als sein imposantes Erscheinungsbild vermuten ließe. Die erste Transkription seiner Rektoseite durch O. Kresten, Die „verlängerte“ Schrift in lateinischen und griechischen Papyri der Papyrussammlung der ÖNB in Wien, in: J. Koder (Hrsg.), Ἀκροθίνια sodalium Seminarii Byzantini Vindobonensis Herberto Hunger oblata, Wien 1964, 63–76, bes. 70 (Nr. 2) blieb in der Papyrologie beinahe ohne Echo (vgl. aber G. Cavallo, La κοινή scrittoria greco-romana nella prassi documentale di età bizantina, JÖB 19 [1970], 1–31, bes. 21). Seine vollständige Edition ist Panagiota Sarischouli zu verdanken: Byzantinische Papyri aus der Wiener Papyrussammlung, Papyri 2 (1997) 35–48, bes. 42–45, wo allerdings jeder Hinweis auf Krestens Beitrag fehlt. Dies gilt ebenso für die Aufnahme des Textes im Sammelbuch als SB XXIV 16148.

Die verkleinerten Abbildungen bei der Edition von Sarischouli (Tafel IIIa & b) täuschen über die tatsächlichen Ausmaße des Papyrus hinweg: [1] Die vier Textzeilen auf dem Rekto beanspruchen ein in etwa quadratisches Blatt von ca. 33,2 ´ 31,5 cm.

Die Zeilen sind großzügig angeordnet, die einzelnen Buchstaben haben eine Höhe von gut 3 cm. Schon in paläographischer Hinsicht verdient der Papyrus

Aufmerksamkeit: Die eindrucksvolle, ausladende Schrift mit einem fünfstrichigen, quasi gespaltenen ν, einem μ, dessen Mittelteil sehr tief liegt,

kleinen, hochgestellten α und υ sowie demgegenüber großen ο ist ein markantes Beispiel jener spätantiken, stilisierten „Kanzleischrift“, die etwa in SB VI

9598 (s. H. Hunger, Zwei Papyri aus dem byzantinischen Ägypten, JÖB 9 [1960] 21–30, bes. 24–30), einem Schreiben eines tribunus et notarius aus dem 5. Jh. n. Chr. (427–428 oder 442–443 [vgl. BL X 201]), zu finden ist. Verwendet wurde diese dekorative Schrift

allerdings nicht nur im Rahmen der Korrespondenz solch hochrangiger Beamter des Reiches, wie die ebenso kalligraphisch gestalteten Zirkusprogramme auf

Papyrus zeigen; vgl. P.Harrauer 56

(6. Jh.), P.Bingen 128 (Ende 5./6. Jh.) und P.Oxy. XXXIV 2707 (6. Jh.). Es handelt sich also nicht um eine spätantike Kanzleischrift im engeren Sinne. Dass

wohl die Wurzel dieses Schreibstils in der römischen Kanzleischrift zu suchen ist, zeigt der paläographische Vergleich mit dem bekannten Erlass des

Subatianus Aquila über die Freilassung eines zur Bergwerksarbeit verurteilten Straftäters SB I 4639 (27. Dez. 209). Einzelne Elemente dieses Schriftstils

sind in zahlreichen byzantinischen Handschriften zu finden, dazu gehören auch die stilisierten Adressen auf dem Verso vieler Privatbriefe, s. etwa CPR

XXV 27, 8 (spätes 6./1. Hälfte 7. Jh.; mit weiteren Hinweisen in der Formalbeschreibung). Dagegen sind bislang verhältnismäßig wenige Texte bekannt

geworden, die diese byzantinische „Kanzleischrift“ in ihrer Reinform bezeugen, wie es im vorliegenden Dokument der Fall ist.

Zeitlich setzt Kresten den Papyrus aus paläographischen Gründen in das 6. Jh., Sarischouli ins 6./7. Jh. Angesichts der paläographischen Parallelen ist beides möglich, wobei manche Merkmale der Schrift eher ins 7. Jh. verweisen. Die Invokation der Heiligen Dreifaltigkeit in Z. 2–3, die in den Papyri erstmals unter Phokas auftritt, sowie die korrigierte Lesung in Z. 4, für die sich ausschließlich Parallelen aus den Jahren 643/644 zitieren lassen, sprechen deutlich für eine Datierung des Textes in das 7. Jh., eher sogar in die Zeit um die arabische Eroberung.

Die bei Sarischouli angegebene Herkunftsangabe „Arsinoites oder Herakleopolites“ wird weder durch die Inventarnummer (entgegen ihrem Hinweis auf S. 35) noch durch Angaben in den Inventarbüchern der Papyrussammlung gestützt. Auch die verwendete Invokation in Z. 2–3 ist bislang nicht für diese Gaue bezeugt. Vielmehr scheint sie nur in Oberägypten gebräuchlich gewesen zu sein. Die Herkunft sollte daher besser offen bleiben.

Zu den bisherigen Lesungen lassen sich kleine Korrekturen vorschlagen. Der Übersichtlichkeit halber sei hier eine vollständige Transkription des kurzen Textes gegeben:

2–3 Die beiden Zeilen enthalten nur die Invokation der Heiligen Dreifaltigkeit in einer besonders schlichten Form mit bloßer Nennung von Vater, Sohn und

Hl. Geist. Sie entspricht am ehesten der Invokation 2J in R. S. Bagnall, K. A. Worp, Chronological Systems of Byzantine Egypt, Leiden, Boston 22004 (= CSBE2), 100, wobei im vorliegenden Papyrus sprachlich unkorrekt alle drei Artikel vor den Nomina fehlen. Während

sich für die komplexeren, in CSBE2 unter der Nummer 2 zusammengefassten Invokationen der Hl. Dreifaltigkeit zahlreiche Beispiele in den

griechischen Papyri anführen lassen, ist die Invokation 2J bislang nur in zwei panopolitischen Verträgen aus dem Jahr 607 (SB I 5285 und 5286; s. CSBE 2, 290) sowie in zahlreichen koptischen Urkunden bezeugt (s. CSBE2, 294–295 [Texte aus dem 8. Jh.] und 297 [nicht exakt datierbare

Texte]). Kresten hatte in seiner Transkription die rechte Hälfte der Zeilen als verloren gedruckt: † ἐν ὀνόμα[τι πατρὸς καὶ υἱοῦ | καὶ ἁγίου πν̣[εύματος;

Sarischouli zog zwar im Kommentar das Vorliegen einer Invokation vorsichtig in Betracht, transkribierte jedoch skeptisch bloß † ἐν ὀνόματι ̣ατ̣[ ̣] ̣ς

κ(αὶ) υἱὸς̣ | καὶ ἁγίου π[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣ ̣[. Die Invokation 2J wurde dagegen in CSBE2, 297 stillschweigend unterstellt, weshalb das

vorliegende Dokument unter die nicht exakt datierbaren Zeugnisse aufgenommen wurde (dort allerdings als „writing exercise?“ verstanden). Tatsächlich ist

die Lesung in der rechten Hälfte des Papyrus durch die Beschädigungen beeinträchtigt. In πατρ̣ός sind von π der obere, gebogene Horizontalstrich sowie

Spuren einer Senkrechten zu sehen. Von o ist die obere Hälfte, die etwas spitz geraten ist, erhalten. Bei κα̣ί ist das α beinahe zerstört, doch deutlich

die Unterlänge von ι zu sehen. Am Zeilenende ist eine Wellenlinie zu sehen, die besser zu dem grammatikalisch korrekten υἱοῦ als zu υἱός zu passen

scheint. In Z. 3 sind die Tintenspuren am Zeilenende gut mit

-ος † vereinbar. Ein weiteres Wort nach πνεύματος wäre gemessen an der Schriftgröße in dem vorhandenen Platz nicht unterzubringen. Der ursprüngliche rechte

Rand des Blattes ist entgegen der Annahme Sarischoulis auch in dieser Zeile erhalten.

4 Die richtige Lesung wurde bereits von N. Gonis bei F. Morelli, CPR XXII 1, Anm. zu

Z. 13 (so auch BL XII 240) publiziert. Kresten hatte ἀπελύθη ια̣᾿ χοιακως; Sarischouli transkribierte Παχών κβ̣ †.

5 Kresten las die Versoseite nicht. Sarischouli hat in Z. 5: † τῷ τ(ὰ) π(άντα) γλυκ(υτάτῳ) ποθ(εινοτάτῳ) κυρ(ίῳ) ἀδελφ(ῷ) Θωμᾷ χαρτουλαρ(ίῳ). Zwei kleine, hochgestellte α für τὰ̣ πά(ντα) sind zu erkennen. Das (καί) hat die Form einer schrägen Wellenlinie. Statt κυρ(ίῳ) ist μ mit hochgestelltem zu sehen. Χαρτουλ(α)ρ̣(ίῳ) ist mit einem Schrägstrich durch λ abgekürzt, darüber sind Tintenspuren erkennbar, die zu einem ρ gehören könnten.

Der Inhalt, den die Edition von Sarischouli und der Sammelbuchabdruck dem Dokument unterstellen, nämlich „Mitteilung über die Freilassung eines Sklaven oder Inhaftierten“, war schon angesichts der dortigen Transkription problematisch, weil dafür ἀπελύθη als einziger Anhaltspunkt herangezogen werden konnte. Die korrigierte Lesung in Z. 4 zeigt deutlich, dass ἀπελύθη nicht als „er wurde freigelassen“ zu verstehen ist, sondern als „es wurde gesendet“; so bereits Kresten, a.a.O., 70 und Morelli, CPR XXII 1, Anm. zu Z. 13. Zur Verwendung von ἀπολύω für das Versenden von Sachen vgl. schon WB IV s.v. 3b. Für die konkrete Formel „ἀπελύθη Datum ὥ(ρᾳ) Zeitangabe“ — „Abgeschickt am Tag X zur Stunde Y“ lassen sich mittlerweile mehrere Parallelen anführen, die alle aus dem Archiv des Senuthios (vgl. CPR XXX Einl., S. 1–47) stammen: CPR XXII 1, 13 (644?), CPR XXX 1, 76; 5,11 und 13, 8 (ca. 643–644; jeweils nur Angabe der Stunde; s. CPR XXX 5 Einl., Anm. 6), SB XX 14219, 5 (nach 6. Apr. 644; in der Edition des Textes von H. Harrauer, AnalPap 2 [1990] 129–137 sind zahlreiche Belege für die Angabe von Tagesstunden in den Papyri angeführt; die Zeitangabe in Z. 5 des Mahnschreibens bezieht sich allerdings nicht auf eine Zahlung, sondern auf die Absendung des Schriftstückes selbst) sowie SB XXVI 16358, 8 (29. März 644?; mit F. Mitthof, H. Harrauer, Bemerkungen zu P. Vindob. G 1625, AnalPap 14–15 [2002–2003] 183–185). Ein Konnex des vorliegenden Papyrus SB XXIV 16148 mit dem Senuthios-Archiv, wie ihn die Parallelen des Sendungsvermerks nahelegen, lässt sich nicht erhärten: Die Korrespondenten sind bislang im Rahmen des Archivs nicht bezeugt, die Paralleltexte des Archivs verwenden nie den hier vorliegenden Schriftstil.

Die genannten sechs Paralleldokumente sind sämtlich amtliche Briefe, meist des Pagarchen Athanasios an Senuthios, die eine dringende Mitteilung enthalten und oft auch einen eiligen Tonfall aufweisen. Der Sendevermerk mit Angabe der Tageszeit ist jeweils am Ende der Briefe zu finden und erklärt sich leicht aus dem aus der Korrespondenz ersichtlichen Zeitdruck der jeweiligen Angelegenheit.

Von diesem Schema weicht der vorliegende Papyrus auffallend ab: Dem äußerlich eindrucksvollen Schreiben fehlt jeder eigenständige Briefinhalt. Vielmehr folgt auf die einleitende Invokationsformel direkt der Sendevermerk und schließlich die Adresse auf dem Verso. Das Fehlen einer eigentlichen Nachricht lässt sich nicht anders erklären, als dass der Papyrus einem Paket beigelegt wurde und als eine Art Frachtbrief oder Sendungsbeilage diente. Bemerkenswert bleibt dabei dennoch, dass der Beibrief keinerlei Hinweis auf die gesandten Güter enthält.

Auch die verwendete stilisierte Schrift ist angesichts der Funktion des Schreibens auffällig. Sie mag als Zeichen eines hohen sozialen Status der Korrespondenten sowie als Geste der Höflichkeit des Absenders gegenüber seinem Adressaten verstanden werden. Dagegen ist die Schrift nicht unbedingt als Hinweis auf einen öffentlichen Charakter der Sendung zu deuten. Der Adressat Thomas ist zwar als chartularius ein höherrangiger Funktionär, doch weisen die sonst nur in familiärer Korrespondenz bezeugten Epitheta γλυκύτατος καὶ ποθεινότατος darauf hin, dass der Absender Menas, der sich selbst als ἀδελφός bezeichnet, tatsächlich der leibliche Bruder des Adressaten ist.

Die am Papyrus noch erkennbaren horizontalen Faltungen und die vertikale Faltung zeigen immerhin, dass das Schreiben wie ein Brief gefaltet war und nicht etwa ein Paket obenauf bedeckte oder schmückte, sodass die Zierschrift des Rekto nach außen zur Geltung gekommen wäre. Vielmehr war diese nur für den Adressaten bestimmt. Für ihn diente auch die Information des Sendungsvermerks, die jedenfalls auf eine dringliche Sendung schließen lässt. Entweder wollte der Absender den Adressaten wissen lassen, dass er das Paket rechtzeitig auf den Weg gebracht hatte, oder mit dem Vermerk den Kurier unter Druck setzen, die Auslieferung nicht zu verzögern, indem er dem Adressaten die Kontrolle über die Dauer des Transportes ermöglichte.

- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -

Claudia Kreuzsaler |

Amphilochios Papathomas |

* A. Papathomas möchte dem österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) für finanzielle Unterstützung im Rahmen des Lise-Meitner-Programms (M 1677-G21) danken.

[1] Ein digitales Bild des Papyrus ist auf der Homepage der Österreichischen Nationalbibliothek abrufbar: http://data.onb.ac.at/rec/RZ00005868.